ショート

カウントダウン

ジトジト、ピチャピチャ。

湿気を纏った雨の季節、六月。全国の高校がそうであるように、山王工業高校もまた試験週間に入っていた。いくらバスケの強豪校と言えど、学生の本分は勉強。誰も試験からは逃げられない、そして赤点なんて取ろうものなら公式戦への出場が認められなくなる。だからこの一週間だけは、どの部活も例外なく休止となり、バスケ部も漏れなくその制限を受けていた。

バスケができない、ボールにすら触れない、地獄のように退屈な日々。もう強制的に勉強をするしかない、のだけど。でもやる気なんててんで出ねー、と自室の机でウンウン唸っていたオレの所に、「必要なものを持って今すぐついて来い」とノックもせずに扉を開けて言い放った深津さん(輩のようにガラが悪かった)に引きずられるようにして連れて来られたのは、寮の談話室。そこには、オレと同じように、それぞれ持参した教科書とノートと文房具を広げて勉強する、見慣れたメンバーが揃っていた。

「テストなんてなくなりゃいいのに」

「ぼやいてないで集中するピョン」

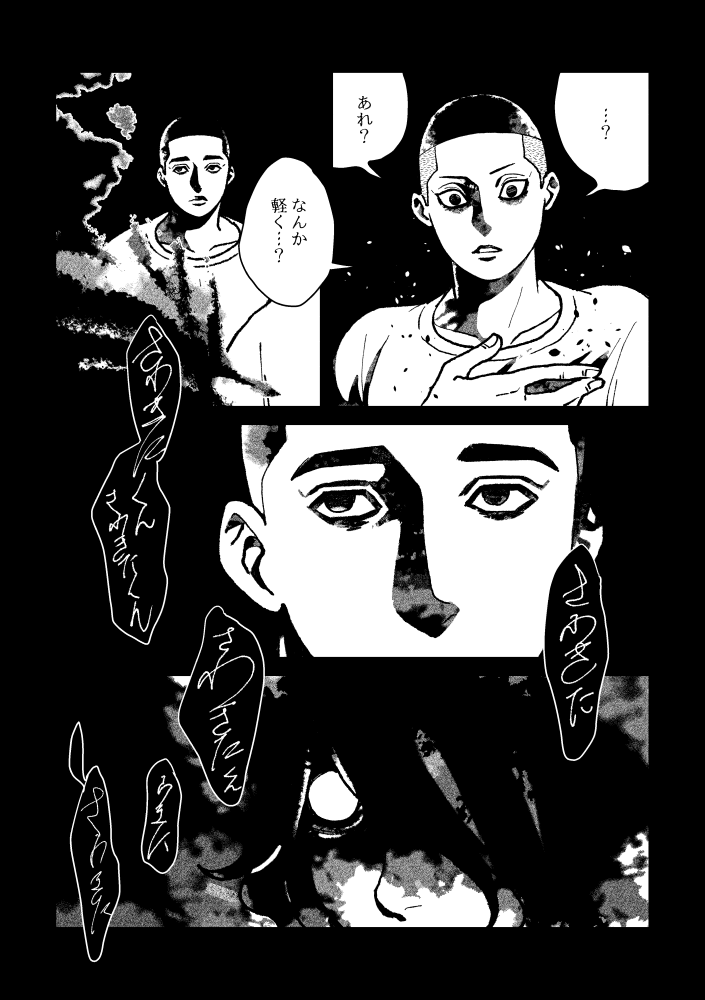

深津さん、松本さん、イチノさんに囲まれて(いや、監視されて?)、教科書に向き合うこと十五分。いまいち集中し切れずボソッと呟いたオレの一言にすかさず突っ込んでくる深津さんに、「わかってますよ」とジトッとした目線と言葉をぶつけ、その背後にある窓に目をやった時、ソレに、気づいてしまった。

5

窓の外、上。手が生えている。指が五本、人の手だ。手のひらをこちらに向けて、まるで、上の階から誰かが手だけ伸ばしているような、逆さまの手。(なんだろう、誰かのイタズラか?)そう思って徐に立ち上がり、窓を開ける。カラカラ、乾いた音がして、ザァザァ、雨の音が近くなった。そのまま濡れるのも構わずに身を乗り出して上を見る。何もない。誰もいない。広がるのはどんよりとした曇り空。逆さまの手も、まるでない。最初から何もなかったかのように。見間違いだろうか、と更に首を伸ばしたところで、ピチャ、と視界が滲んで反射的に目が閉じる。あいたた。水滴が刺さった左目を押さえて慌てて室内に避難する。「沢北? どうしたピョン」「や、何でもないす、気のせいかな。それより目に雨が入って」カラカラ、窓を閉める。サァサァ、雨の音が遠ざかる。瞬きをするとぽろりと雫が落ちた。まるで泣いてるみたいだ。多分同じことを思ったのだろう、深津さんが悪い顔をしているのがわかった。すぐ泣くピョンと心の声が聞こえた気がして、ちがうすよ雨スよ、と同様に心の声で返しながら「これ使いな」と、斜め向かいからイチノさんが渡してくれたタオルで顔を覆う。「すぐ泣くピョン」「雨ですってば!」今度こそ声に出してバカにしてくる深津さんに噛みつきながら、「ありがとうございます」とイチノさんの方を向き、かけたところで、今度は、ソレに気がついた。

4

イチノさんの背後にあるテレビ台、の下から、指が四本、人の手だ。手のひらをこちらに向けた、先ほど同様、逆さまの手。なんだアレ、とタオルを返しかけの中途半端な体勢のまま、ぼんやり思った。だって、テレビと壁の間は人が入れるような隙間はない、ハズだよな? それに逆さまということは、テレビの上に乗っかって、そこから下に手を伸ばさないと、ああはならない、ハズだ。でも当然、そこには誰もいない。本人がいないのに、誰かが手だけ忘れていったかのように、不自然に伸びる逆さまの手。異様だ、まさしく異様な光景だった。

「沢北? 本当にどうした?」

「!」

パッと視線を動かす。松本さんが心配そうにこちらを見ている。チラ、と視線をテレビ台に戻すと、そこにはもう、何もなかった。逆さまの手なんか、どこにも。(見間違いだったのか…)と、ホッとして視線を再び動かす。何でもないです、と言おうとした。言えなかった。なぜならそこに、今度は、ソレがあったから。

3

松本さんの、背後。少し遠くにある白い壁に掛けられた黄色いひまわりの絵。有名な誰かの作品らしいその額縁の下から伸びる、逆さまの手。人差し指と中指と薬指を立てたソレがオレの方を向いている。もちろん、絵と壁の間には、誰かが入るスペースも、隠れる場所も何もない。

ゾクッ、背筋が凍った。

だって、気づいてしまったから。これは、カウントダウンだ。何の? わからない。でも多分、よくないことだ。ここにいてはいけない、本能的にそう思って、広げっぱなしだった教科書を閉じる。「沢北?」三行くらいしか書いてないノートを閉じる。「何してるピョン」シャーペンと消しゴムをペンケースにしまう。「ちょっと急用す」片付けたそれらを片手に机を離れる、いや、離れようとした、が、できなかった。机の下から、こちらに向かって伸ばされる、

2

ゾワッ、

全身の毛穴が開いた。なんだこれ、なんだこれ!「おい? どうした?」「沢北?」口々に呼ぶ声に返す余裕もなく、クルリと背を向ける。バンッ、パサリ、ガチャ。手に持った教科書が落ちて、ノートが開いて、ペンケースからシャーペンが飛び出した。ファスナーを閉め忘れていたらしい、だけどそんなことはどうでもいい。手でしっかりと目を覆いながら入り口の方へ向かう。ガタガタ、机や椅子にぶつかる。でも関係ない。目を開ける方がよっぽど怖い。次にまたアレを見つけてしまうのが怖い。だからとにかく早くここから離れたかった。どこに行くかはわからない、ただ、見たくなかった、だって次は1だ。そして、その次は―……、そうなった時にどうなるのか、本能的に、ただただ怖かった。

ねむい

睡眠は大事にする方だ。毎日七時間は絶対に確保する。じゃないとプレーに支障が出るから。

いつだったか、提出しなければいけない英語の宿題があって、でもすっかり忘れてたオレが「……あ!」とそれを思い出したのは、時計が夜の十時を少し回った、布団に入るまさしく一歩手前で。どうしようと悩んだのは三秒だけ。そのまま思い出さなかったフリも出来たけど、宿題を忘れたせいで居残りになんてなったら面倒だ。部活の時間が減る。練習は嫌だけどボールには触りたい。だから嫌々、仕方なく。日付が変わる直前まで机に向き合ったその次の日の体調は、最悪だった。

腕に、足に、体中に何か、違和感。周りから見ると、いつも通りパスを受けてシュートを決めているように見えただろうけど、でもオレにはずっと違和感があった。少し寝不足、たったそれだけで上手くバスケが出来ない、それが何よりも許せなかった。(あと深津さんと河田さんの見透かしたような視線が痛い)。そんなことがあってから睡眠は何よりも大事にするようになった、それなのに。

「またすごいの連れてるなお前」

寮の大風呂に向かう途中、すれ違ったイチノさんにそう言われた。何が? と思ったけどとにかく眠くて仕方なかったから、ふぁい、とぼんやり返事をして足を進める。ミキオかよ、なんて声も聞こえた気がしたけど、もう、とにかく早く風呂を済ませて布団に入りたい、それだけだった。

ねむい。

今日は一日、ずっと眠かった。授業中も、部活中も、食事中も、歩いてる時でさえ、気づけば意識が飛んでいた。おかしい、昨日はいつも通り十時には寝て、いつも通り五時に起きた。いつも通りのハズ、それなのに、とてつもなく、ねむい。

湯舟に浸かっているところで、口元まで来たお湯の感触に目が覚めた。「沢北? 眠いなら早くあがれよ」と聞こえた声にぼんやり顔を向けると、オレの右隣には松本さん。沈みかけてたオレを支えてくれていたらしい。ぁりあとございまふ、と返すふにゃふにゃした自分の声を遠くに聞きながら風呂場を脱出し、服を着て、白昼夢を見ているような、現実味のない寮内をふらふらと歩き、なんとか自室の扉を開けて、寝た。多分、覚えてないけど。

目が覚めると朝だった。視界に広がる天井に、風呂場から帰ってきた道のりは夢じゃなかったんだと実感する。よかった、ちゃんとベッドで寝ている。床でなんて寝てたらあちこち痛めて、それこそプレーに支障が出るから。無意識ながらもベッドに入った昨日の自分を褒めつつ、身体を起こす、が。

ねむい。

頭がぼんやりしている。そして、自分の行動が一拍遅れているような違和感。時計を見ると五時二十七分。いつもより少し遅い、が、少しならランニングできるだろう、そう思って、重い体でノロノロと身支度を始めた。

ねむい。

何寝てるか沢北ァ! と国語の佐藤センセー、ちょっと沢北くん起こしてくれる? と数学の小林センセー、一時間目から六時間目まで、何度起こされたことか。黒板を見ているつもりでも、一瞬後には肩を揺すられて眠りから覚める。(一時間目には優しく起こしてくれた隣の奴も、三時間目くらいからは消しゴムを飛ばしてくるようになった)。とにかくねむい。昨日よりももっとねむい。ずっと夢の中にいるような、フワフワした気持ちで寝たり起きたりを繰り返しているうちに、どうやら部活の時間になっていたようで。フラフラと体育館に入った時には少し目が覚めた。

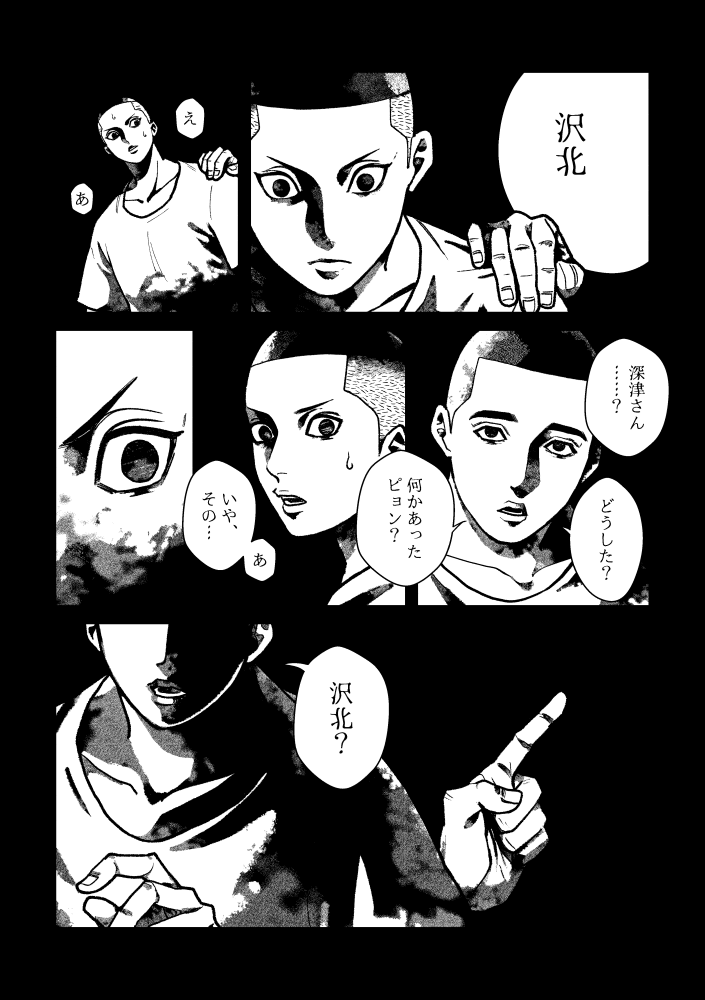

ボールに触っている間だけはなんとか眠らないようにしていたけど、そんなのでいつもの調子が出せるはずもなく。交代を告げられてコートから出た先、体育座りで待機してる時に限界が来て、肩を揺すられて初めて自分が寝ていることに気づいた。目を開けた先には監督の顔。やべ怒られる、そう思いながらなんとか出した「ふんません」のふにゃふにゃした声に、「うん」と頷いて言われた「もう帰れ」の一言に、サァと顔から血の気が引くのがわかって、その瞬間だけ目がはっきり覚めたけど、「深津! 沢北を寮まで連れてってやってくれ、調子が悪そうだ」「はい、ピョン」と続いた言葉にホッとしてまた意識が微睡む。見限られたわけじゃなかった。バスケが出来る。そうか、オレは調子が悪かったんだ、そういうことか、休もう。そう思い直して、借りた深津さんの肩に頭を乗せた。

「ふかっさん、すんません」

「本当だピョン、変なのに好かれて調子崩すなんて、エースが聞いて笑えるピョン」

「え?」

何の話?

体育館から寮までを歩く道すがら、隣の深津さんから向けられる凶悪な視線。それはオレ、に向けられているわけじゃない、気がする。言葉は確実にオレをブスブス刺しているけど、いつもよりさらに不機嫌そうなその視線は、オレの、うしろの、

「何で振り向いてんだピョン」

「や、なんかいるのかなって、うしろに」

何もいないけど、と振り向いた先の空白を見ながら心の中で続けると、「少しは勘がよくなったみたいだピョン」と言って再び前を向く深津さん。頭がぼんやりしてて理解できない。だから、「ふかっさん何のはな「多分、練習試合の時じゃねえか。スゲェ目立ってたから」「ピョン」あ、のべさん」深津さんに聞こうとした時、遮るように聞こえた声にもう一度振り返ると、今度はそこに、手に何かを持っている野辺さんがいた。

「どこの誰か知らんが迷惑ピョン」「生き霊は体力削られるからな、ハイ、塩」「ピョン」え?「沢北、動くなピョン」え、え? ふかっさ、」

パッサァァ